2011年04月02日

千本出水・桜宮神社 春季大祭

4月3日、出水通千本東入の桜宮神社で、春の大祭が行なわれる。

小さいお宮さんながら、地元の鎮守として地域の人たちに崇敬されている。

小振りの御神輿の巡幸が近年復活している。

西陣ということもあり、昔は美しい装束での行列も出ていたという話である。

境内の桜がちらほら咲きだす頃、

観光化していない、懐かしいお祭りの雰囲気を楽しめるお祭りである。

タグ :桜宮神社

Posted by だるまずんずん at

01:20

│Comments(1)

2011年03月09日

平成女鉾・清音会 祗園囃子奉納

2011年3月20日、19:40~

八坂神社舞殿にて平成女鉾・清音会の祗園囃子奉納が行われます。

円山公園の桜もちらほら咲き始める季節です。

春の祗園囃子をお楽しみ下さい。

Posted by だるまずんずん at

12:30

│Comments(0)

2011年03月08日

もって帰って京都「展」

京表具の職人が創り出した手さげ袋サイズの京都たち。

また違った切り口で、京都の文化伝統を見ることができる展覧会です。

20・21日の両日は、お茶席もご用意されておられるそうです。

■3月15日(火)~3月21日(月・祝)

■時間 10:00~17:00 ※入場無料

■会場 ギャラリー伝々(金閣寺交差点そば)

TEL 075-461-5921

http://www.denden-kyoto.com/

■主催 京都表具協同組合連合会

お問い合わせ 075-314-5700

Posted by だるまずんずん at

13:11

│Comments(0)

2011年02月14日

醍醐寺 五大力さん 2月23日

今年も、『醍醐寺の五大力さん』が2月23日(水)にあります。

京都に春の到来を告げ、一年の幸せを祈る行事です。

当日は、五大力餅上げ力奉納が行われ、男性は150kg、女性は90kgの鏡餅を抱え、

その力自慢が強力を競います。

この日一日限り、災除け・盗難除けにご利益がある「五大力尊御影」が授与されます。

★醍醐寺・五大力さんサイト → こちら

お問い合わせ 【總本山 醍醐寺】 〒601-1325 京都市伏見区醍醐東大路町22

TEL:075-571-0002/FAX:075-571-0101

Posted by だるまずんずん at

12:44

│Comments(0)

2011年01月15日

吉田神社 節分祭

2月2日、前日祭

午後6時から 古式鬼やらい式

2月3日、当日祭

午後11時から 古札焼納祭

2月4日、後日祭

福引券付き福豆授与。

この福引が、豪華商品のオンパレード。

商品点数の多さもさることながら、毎年、自動車も景品に出ます。

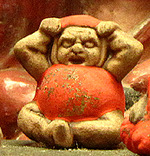

因みに、これは方相氏(ほうそうし)。

顔が怖いからと、鬼と間違わないように。

鬼をやっつけるエエもんです!

(誰かが、黄金バットに出てくるマゾーに似ているといっていた)

■吉田神社

住 所 〒606-8311 京都市左京区吉田神楽岡町30番地

電 話 TEL075-771-3788 FAX075-771-2877

祈祷受付時間 午前9時~午後5時まで(同 社務所開設時間)

◇電車でお越しの方 京阪電車「出町柳駅」下車 徒歩約20分

◇バスでお越しの方 四条河原町方面より市バス203系統・「京大農学部前」下車徒歩約5分

京都駅方面より市バス206系統

<東山通北大路バスターミナル行き>「京大正門前」下車徒歩約5分

午後6時から 古式鬼やらい式

2月3日、当日祭

午後11時から 古札焼納祭

2月4日、後日祭

福引券付き福豆授与。

この福引が、豪華商品のオンパレード。

商品点数の多さもさることながら、毎年、自動車も景品に出ます。

因みに、これは方相氏(ほうそうし)。

顔が怖いからと、鬼と間違わないように。

鬼をやっつけるエエもんです!

(誰かが、黄金バットに出てくるマゾーに似ているといっていた)

■吉田神社

住 所 〒606-8311 京都市左京区吉田神楽岡町30番地

電 話 TEL075-771-3788 FAX075-771-2877

祈祷受付時間 午前9時~午後5時まで(同 社務所開設時間)

◇電車でお越しの方 京阪電車「出町柳駅」下車 徒歩約20分

◇バスでお越しの方 四条河原町方面より市バス203系統・「京大農学部前」下車徒歩約5分

京都駅方面より市バス206系統

<東山通北大路バスターミナル行き>「京大正門前」下車徒歩約5分

Posted by だるまずんずん at

00:20

│Comments(0)

2010年12月28日

三十三間堂 通し矢

平成22年も、いよいよ押し迫ってまいりました。

みなさんも慌しい年末を迎えた折られると思います。

新年を迎えますと、また様々な行事が執り行われます。

先日、こんなポスターを見つけました。

新年1月16日、

蓮華王院で最も重要な法要とされる「楊枝のお加持」と、

江戸時代から行われてきた”通し矢”にちなんで行われる「大的大会」です。

この1月16日は、三十三間堂(蓮華王院)の入場料が無料になります。

この機会に、訪れてみてはいかがでしょうか。

■ 蓮華王院 三十三間堂

住所 : 〒605-0941 京都市東山区三十三間堂廻り町657

開門時間 : 8時~17時(11月16日~3月は9時~16時)

※受付終了は各30分前(年中無休)

Posted by だるまずんずん at

13:25

│Comments(0)

2010年11月02日

天道神社・秋季例大祭

秋祭りのいよいよ大詰め。

四条大宮に程近い、天道(てんどう)神社をご紹介いたします。

11月3日(水)が本祭ですが、

11月2日の午後7時から、祇園祭・船鉾の囃し方によります、祗園囃子の奉納があります。

毎年、夜は寒さが身に染みる季節ですが、みなさん浴衣姿で頑張っておられます。

お時間がありましたら、秋の夜長に祗園囃子も乙なもんです。

去年の様子は、どぜうの寝床さんが”京都の祭・剣鉾BLOG”でUPしてはります。

「天道神社・宵宮 船鉾祇園囃子奉納」

■天道神社…京都市下京区仏光寺通猪熊西入西田町

(阪急四条大宮駅より徒歩10分)

四条大宮に程近い、天道(てんどう)神社をご紹介いたします。

11月3日(水)が本祭ですが、

11月2日の午後7時から、祇園祭・船鉾の囃し方によります、祗園囃子の奉納があります。

毎年、夜は寒さが身に染みる季節ですが、みなさん浴衣姿で頑張っておられます。

お時間がありましたら、秋の夜長に祗園囃子も乙なもんです。

去年の様子は、どぜうの寝床さんが”京都の祭・剣鉾BLOG”でUPしてはります。

「天道神社・宵宮 船鉾祇園囃子奉納」

■天道神社…京都市下京区仏光寺通猪熊西入西田町

(阪急四条大宮駅より徒歩10分)

Posted by だるまずんずん at

07:00

│Comments(0)

2010年10月15日

福神社・大祭

壬生川通五条下ル東側に鎮座の「福神社」で、

この週末の10月16・17日に大祭が執り行われます。

小さなお宮さんですが、一人前の御神輿が出ますので、是非見に行ってみて下さい。

ここ”中堂寺”では、春は「伏見稲荷大社・稲荷祭」で神輿を舁き、

秋は「中堂寺住吉神社(大宮通五条下ル二筋目西入)」と、ここ「福神社」で神輿を出すという、

一年中、祭りと神輿の匂いのするところです。

◆福神社 京都市下京区壬生川通五条下ル東側(中堂寺前田町)

この週末の10月16・17日に大祭が執り行われます。

小さなお宮さんですが、一人前の御神輿が出ますので、是非見に行ってみて下さい。

ここ”中堂寺”では、春は「伏見稲荷大社・稲荷祭」で神輿を舁き、

秋は「中堂寺住吉神社(大宮通五条下ル二筋目西入)」と、ここ「福神社」で神輿を出すという、

一年中、祭りと神輿の匂いのするところです。

◆福神社 京都市下京区壬生川通五条下ル東側(中堂寺前田町)

Posted by だるまずんずん at

19:48

│Comments(1)

2010年10月12日

高松神明神社・秋の祭礼

姉小路通新町西入にある「高松神明神社」で、

この週末の10月16・17日に秋の祭礼が行われる。

普段は静かに目立たないけれど、17日には神輿巡幸が行われるようだ。

手品やビンゴゲーム、福引もあったりして、観光客でごった返す祭りではなく、

京都の地元のお祭りを堪能できる。

古い写真を使ったポスターに、思わずいつもの好奇心が動き出した。

これは、神輿ではなく御鳳輦である。

写真の背景に見えるものと、氏子区域から考えてみると、

おそらく終戦後からさほど遠くない年の祭礼風景か。

右端に僅かに見える山並み、これはおそらく東山。

それから、家並みと電線が離れたところにしか見えない。

これは、やたらと広い未舗装の道路を南下して横断していると考えられるが・・・

社務所でお尋ねしたところ、昭和19年の祭礼の様子とのことだ。

昭和19年は、戦局も悪化してきて、祭礼を中止する神社も増えていたが、

ここ高松神明神社は、立派に祭礼を行なっていたことになる。

そう考えると、この撮影の10ヶ月後には終戦を迎えていることになる。

◆高松神明神社 中京区姉小路通新町西入北側

この週末の10月16・17日に秋の祭礼が行われる。

普段は静かに目立たないけれど、17日には神輿巡幸が行われるようだ。

手品やビンゴゲーム、福引もあったりして、観光客でごった返す祭りではなく、

京都の地元のお祭りを堪能できる。

古い写真を使ったポスターに、思わずいつもの好奇心が動き出した。

これは、神輿ではなく御鳳輦である。

写真の背景に見えるものと、氏子区域から考えてみると、

おそらく終戦後からさほど遠くない年の祭礼風景か。

右端に僅かに見える山並み、これはおそらく東山。

それから、家並みと電線が離れたところにしか見えない。

これは、やたらと広い未舗装の道路を南下して横断していると考えられるが・・・

社務所でお尋ねしたところ、昭和19年の祭礼の様子とのことだ。

昭和19年は、戦局も悪化してきて、祭礼を中止する神社も増えていたが、

ここ高松神明神社は、立派に祭礼を行なっていたことになる。

そう考えると、この撮影の10ヶ月後には終戦を迎えていることになる。

◆高松神明神社 中京区姉小路通新町西入北側

Posted by だるまずんずん at

18:31

│Comments(0)

2010年09月16日

水火天満宮・神幸祭

「水火天満宮」と書いて、「すいかてんまんぐう」と読む。

水火さんのお祭りが、来る10月3日(日)行われます。

あまり聞かないお宮さんと思われるかもしれませんが、なかなかいいお祭りです。

ご覧の様にちゃんと大人の本神輿が巡幸しますし、駕與丁の肩にで神輿がゆっさゆっさと揺れますよ。

是非、足を運んでみて下さい。

この9月23日に、やはりお祭りの安倍晴明をお祀りしている、

晴明神社(葭屋通一条)の氏子区域の北隣になります。

西陣のお祭りは、春は今宮さんのお祭りで、秋は晴明さんに水火さん、

それから智恵光院今出川を上がったところの首途八幡さんもありましたね。

◆水火天満宮

京都市上京区堀川通上御霊前上ル扇町722-10 (堀川通寺ノ内上ル)

http://www6.ocn.ne.jp/~su-i-ka/

水火さんのお祭りが、来る10月3日(日)行われます。

あまり聞かないお宮さんと思われるかもしれませんが、なかなかいいお祭りです。

ご覧の様にちゃんと大人の本神輿が巡幸しますし、駕與丁の肩にで神輿がゆっさゆっさと揺れますよ。

是非、足を運んでみて下さい。

この9月23日に、やはりお祭りの安倍晴明をお祀りしている、

晴明神社(葭屋通一条)の氏子区域の北隣になります。

西陣のお祭りは、春は今宮さんのお祭りで、秋は晴明さんに水火さん、

それから智恵光院今出川を上がったところの首途八幡さんもありましたね。

◆水火天満宮

京都市上京区堀川通上御霊前上ル扇町722-10 (堀川通寺ノ内上ル)

http://www6.ocn.ne.jp/~su-i-ka/

タグ :水火天満宮

Posted by だるまずんずん at

18:47

│Comments(0)

2010年09月05日

尚徳諏訪神社・秋季大祭

烏丸五条から僅かに南西方向。

諏訪町通鍵屋町下ル下諏訪町に鎮座する尚徳諏訪神社の秋季大祭が、

9月12日に行なわれます。

子供神輿が、北は五条・南は六条・東は東洞院・西は西洞院の中を神幸します。

・神社出発 午後2時15分

・神社帰着 午後3時50分

■尚徳諏訪神社

下京区諏訪町通鍵屋町下ル下諏訪町

諏訪町通鍵屋町下ル下諏訪町に鎮座する尚徳諏訪神社の秋季大祭が、

9月12日に行なわれます。

子供神輿が、北は五条・南は六条・東は東洞院・西は西洞院の中を神幸します。

・神社出発 午後2時15分

・神社帰着 午後3時50分

■尚徳諏訪神社

下京区諏訪町通鍵屋町下ル下諏訪町

Posted by だるまずんずん at

20:00

│Comments(0)

2010年09月05日

御所八幡宮・例大祭

白山神社に続きまして、今回も観光資源化していない京都地元のお祭です。

ほのぼのとしたお祭を堪能できます。

新風館の中にも、御神輿が神幸します。

■御所八幡宮社

京都市中京区御池通高倉東入亀甲屋町594-1

http://goshohachiman.com/

ほのぼのとしたお祭を堪能できます。

新風館の中にも、御神輿が神幸します。

■御所八幡宮社

京都市中京区御池通高倉東入亀甲屋町594-1

http://goshohachiman.com/

Posted by だるまずんずん at

14:24

│Comments(0)

2010年08月27日

白山神社・秋の大祭

いよいよ、秋祭りのシーズンがやってきます。

麩屋町通御池上ルに鎮座する「白山神社」では、

来る9月18日に宵宮、9月19日(日)に本祭を迎えます。

当日は福引や生花展覧に夜店も建ち、本祭には本神輿の区内渡御も行われます。

子供の頃の懐かしいお祭り気分を、ゆったりと味わえますよ。

【白山神社】

京都市中京区麩屋町通御池上ル・上白山町243

(地下鉄東西線・京都市役所前駅下車 徒歩5分)

麩屋町通御池上ルに鎮座する「白山神社」では、

来る9月18日に宵宮、9月19日(日)に本祭を迎えます。

当日は福引や生花展覧に夜店も建ち、本祭には本神輿の区内渡御も行われます。

子供の頃の懐かしいお祭り気分を、ゆったりと味わえますよ。

【白山神社】

京都市中京区麩屋町通御池上ル・上白山町243

(地下鉄東西線・京都市役所前駅下車 徒歩5分)

Posted by だるまずんずん at

20:34

│Comments(0)

2010年08月10日

第2回 京極まちづくり交流ビアパーティ

お祭りではないのですが、なかなかおもしろそうな、思いっきりの地域密着型交流イベントです。

送り火が終わって、気の抜けたタイミングに、このイベントで充電して残暑を乗り切りましょう。

【活動あれこれ発表会】

【地図】

【地図】

◆8月17日 19:30~

十念寺(寺町通今出川上ル・約400m東側)

参加費1,000円

詳しくは~京都・京極学区“出町界隈”の情報満載!! 楽しいホームページは「出町どっとjp」まで。

送り火が終わって、気の抜けたタイミングに、このイベントで充電して残暑を乗り切りましょう。

【活動あれこれ発表会】

【地図】

【地図】◆8月17日 19:30~

十念寺(寺町通今出川上ル・約400m東側)

参加費1,000円

詳しくは~京都・京極学区“出町界隈”の情報満載!! 楽しいホームページは「出町どっとjp」まで。

タグ :出町

Posted by だるまずんずん at

12:37

│Comments(0)

2010年07月30日

八坂神社で祇園囃子奉納 『平成女鉾清音会・2010奉納囃子』

【平成女鉾清音会 八坂神社にて祇園囃子奉納】

平成女鉾清音会により、祇園囃子の奉納が八坂神社・舞殿にて行われます。

舞殿というのは、つい先日まで神輿が飾られていたところですので、

周りからどなたでも聴くことが出来ます。

2010年の祇園祭の最後を飾って、祇園囃子の奉納です。

生の祇園囃子をゆっくりと鑑賞して下さい。

■日時 2010年7月31日(土) 15:00~15:30

■場所 八坂神社舞殿(京都市東山区)

■演目(予定) 祇園囃子

唐子・白山 地囃子 竹・流し 若など

平成女鉾清音会により、祇園囃子の奉納が八坂神社・舞殿にて行われます。

舞殿というのは、つい先日まで神輿が飾られていたところですので、

周りからどなたでも聴くことが出来ます。

2010年の祇園祭の最後を飾って、祇園囃子の奉納です。

生の祇園囃子をゆっくりと鑑賞して下さい。

■日時 2010年7月31日(土) 15:00~15:30

■場所 八坂神社舞殿(京都市東山区)

■演目(予定) 祇園囃子

唐子・白山 地囃子 竹・流し 若など

Posted by だるまずんずん at

22:33

│Comments(0)

2010年07月16日

2010年07月13日

祇園祭2010・山伏山の茅の輪くぐり

本日の7月13日から、山伏山にて茅の輪くぐりがはじまります。

場所は、室町通錦小路上ル山伏山町。

菊水鉾の北隣です。

元明倫校である京都芸術センターのあるお町内ですね。

場所は、室町通錦小路上ル山伏山町。

菊水鉾の北隣です。

元明倫校である京都芸術センターのあるお町内ですね。

Posted by だるまずんずん at

07:34

│Comments(0)

2010年07月08日

祇園祭・二階囃子 ~山鉾町~

7月に入って、祇園祭ムードが次第に高まってきている。

1日から始まった、各山鉾町での二階囃子も今晩が最終日。

都合の付く方は、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。

オススメは、新町通の六角から高辻までが、京町家の風情が残っていて、

ゆっくりと祗園囃子に耳を傾けることができる。

来週からは、いよいよ鉾建て・山建てが始まる。

四条・室町・新町の筋々では、蒸し暑い空気に混じって、縄の香が漂うのである。

1日から始まった、各山鉾町での二階囃子も今晩が最終日。

都合の付く方は、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。

オススメは、新町通の六角から高辻までが、京町家の風情が残っていて、

ゆっくりと祗園囃子に耳を傾けることができる。

来週からは、いよいよ鉾建て・山建てが始まる。

四条・室町・新町の筋々では、蒸し暑い空気に混じって、縄の香が漂うのである。

Posted by だるまずんずん at

15:00

│Comments(0)

2010年06月11日

祇園祭2010・行事日程

京都・八坂神社の祇園祭が、もう3週間もすれば始まります。

今年は、17日の山鉾巡行が土曜日ということで、例年にない人手が予想されますが、

一ヶ月間に様々な行事がありますので、ちょっと覗いてみてはいかがですか。

●祇園祭・主な行事の詳細日程●

★例年の祇園祭・行事詳細日程を掲示していますので、

2010年の特別スケジュールや行事がある場合は、異なることがあります。

詳細がわかった時点で、随時情報を更新して行きます。

★行事によっては、一般公開されていないものも含まれています。

<6・7月>

★大船鉾(新町通四条下ル四条町)が、今年の祇園祭宵山飾りで

御神体の神功皇后を16年ぶりにお祀りされます。

・6月27日 午後3時 大船鉾・奉納囃子 八坂神社

-------------------------------------------------------------------------------

・1~5日 吉符入 各山鉾町

・1~8日 夕刻~ 二階囃子 1 2 各鉾町・曳山町

・ 1日 午前10時 長刀鉾町御千度 八坂神社

・ 2日 午前10時 鬮取式 市役所議事堂

・ 午前11時半 山鉾町社参 八坂神社

・ 3日 午前10時 神面改め 船鉾町

・ 5日 午後 3時頃 稚児舞・披露(町会所二階) 1 2 長刀鉾町

・ 7日 午後 2時半 綾傘鉾稚児社参 八坂神社

・10日 午前10時 幣切(しできり) 長刀鉾町

※長刀鉾の町会所で、八坂神社の神職が神事に必要な御幣を作ります。

・ 午前10時 神事用水清祓 鴨川・宮川堤

※汲み取った水は、目疾地蔵(仲源寺/ 四条通縄手東入南側)に、夜まで置かれます。

・ 午前11時 高橋町社参 八坂神社

・ 午後 1時 神話「古事記」語り奉納 八坂神社・舞殿

・ 午後 4時半~9時 お迎提灯

(八坂神社~河原町四条~市役所/舞踊奉納~寺町~四条~八坂神社/舞踊奉納)

※この日から、八坂神社境内数百の提灯に火が入ります。

・ 午後 6時 神輿洗・奉告祭 八坂神社

(奉告祭の後、神輿三基を舞殿に据える)

・ 午後 8時 神輿洗 四条大橋

・ 午後 8時半 神輿飾り付け 八坂神社・舞殿

・10~12日 鉾建て (長刀鉾・凾谷鉾・鶏鉾・月鉾・菊水鉾)

・11~13日 鉾建て (放下鉾・舩鉾・岩戸山)

・12日 松取式 北・南観音山

・12日 午後 3時頃 鉾曳き初め 四条・室町通(長刀鉾・凾谷鉾・鶏鉾・月鉾・菊水鉾)

・ 長刀鉾・稚児舞お披露目(曳き初め) 長刀鉾町

・12~13日 山建て (北観音山・南観音山)

・12~14日 山建て (各町の舁山) 舁山各町

・13日 午前11時 長刀鉾・稚児社参(お位貰い) 八坂神社

※稚児は、重要文化財の大石鳥居を馬に乗ったままくぐり、南楼門の前で下乗する。

これは、「お位貰い」の前であるので、馬を降りて自分の足で昇殿する。

・ 午後 2時 久世駒形・稚児社参 二名 (南区上久世・綾戸国中神社より)

・ 午後 3時頃 鉾曳き初め 新町通(放下鉾・舩鉾・岩戸山・北観音山・南観音山)

・13~16日 祇園囃子 各山鉾町

・14日 橋弁慶山・舁初め 橋弁慶山町

・ 午後 2時 一里塚松飾式 1 2 松原中之町(松仲会)

・14~16日 夕刻 宵々々山、宵々山、宵山飾り 1 2 各山鉾町

・ 夕刻 屏風祭 各町旧家

・15日 聖護院役僧・山伏参詣 山伏山(山伏山町)

・ 午前 5時前 斎竹建(いみたけたて・注連縄が張られる竹) 四条麩屋町

・ 午前 7時前 御手洗井開き(24日に閉じられる) 手洗水町

・ 午前10時 生間(いかま)流式庖丁奉納 八坂神社

・ 午後 3時 伝統芸能奉納 八坂神社

・ 午後 3時 護摩焚き 役行者山(役行者町)

・ 午後 8時 宵宮祭(三基の神輿に神霊遷す) 八坂神社

※フラッシュによる撮影は厳禁です。

・16日 午前 9時 献茶祭・表千家家元 千宗左匠 八坂神社

・ 午前 9時 豊園社御真榊建て 洛央小学校前(旧豊園小)

※17日神幸列に供する御真榊です。

・ 午前 9時 大政所御旅所例祭 大政所町

・ 午後 5時半 鷺踊(さぎおどり)奉納 八坂神社・舞殿前

・ 午後 6時~10時 宵宮神賑奉納行事 祇園石段下

・ 午後 7時 石見神楽 八坂神社・能舞台

・ 午後11時 日和神楽(各鉾・曳山町⇔四条御旅所)

※長刀鉾町のみ、八坂神社まで行き、お囃子を奉納。

・ 午後11時頃 あばれ観音 南観音山(百足屋町)

・16~17日 弓矢町武具飾り 1 2 弓矢町(松原大和大路)

・17日 午前 9時~ 山鉾巡行

・ 鬮改め 四条堺町

・ 注連縄切り 四条麩屋町

・ 八坂神社遥拝 四条御旅所

・ 午後 4時 神幸祭 八坂神社

・ 午後 6時~ 神輿渡御出発式・神幸(石段下) 八坂神社~四条御旅所

宮本組神宝捧持列・久世稚児

※午後9時頃より御旅所に順次着輿 1 2 (24日まで駐輦)

・18~23日 午後7時~9時頃 各鉾町のお囃子奉納 四条御旅所

・20日 午後 3時 宣状授与式(24日花傘巡行の宣状) 八坂神社

・22日 午前10時 斎竹建(オハケは23日朝に建てる) 1 2 三条御供社

・23日 朝 オハケ建て 三条御供社

・ 午前 9時 煎茶献茶祭・献茶奉仕 泰山流崩場椿山家元 八坂神社

拝服席(常磐殿) 泰山流 崩場椿山家元

副席(常磐新殿) 皇風煎茶禮式 森下眞翠家元

・ 午後 2時 御供社修祓 三条御供社

・ 午後 4時 琵琶奉納 八坂神社・能舞台

・24日 午前10時 花傘巡行

(石段下~四条通~河原町通~御池通~寺町通~四条通~八坂神社/舞踊奉納)

・ 午後 0時頃 花傘巡行列到着後、舞踊等の奉納 八坂神社・舞殿

・ 午後 5時頃~ 神輿渡御(還幸) 久世稚児

(四条御旅所~神泉苑~三条御供社~八坂神社)

※午後9時~10時過ぎに順次本社へ還幸。

・ 午後 6時頃 御真榊御祭 泉正寺町

※還幸祭 宮本組神宝捧持列・中御座をお迎えする。

・ 午前 0時半頃 還幸祭(神霊を本社へ遷す) 八坂神社

※7月15日の宵宮祭と同じく、境内の照明を全て消して闇の中で行われます。

・25日 午後 1時 狂言奉納 八坂神社・能舞台

・28日 午前10時 神事用水清祓 鴨川・宮川堤

・ 午後 8時 神輿洗 四条大橋

・29日 午後 4時 神事済奉告祭 八坂神社

・31日 午前10時 疫神社夏越祭 八坂神社境内・疫神社

午後 3時 平成女鉾清音会 祇園囃子奉納 八坂神社舞殿

※祇園祭の神事・行事ではないですが、是非ご覧になって下さい。

※2010年7月16日更新 修正/15日 午前7時前 御手洗井開き 手洗水町

20日 午後3時 宣状授与式(24日花傘巡行の宣状)

追記/23日 煎茶献茶祭・献茶奉仕 泰山流崩場椿山家元

拝服席(常磐殿) 泰山流 崩場椿山家元

副席(常磐新殿) 皇風煎茶禮式 森下眞翠家元

※2010年6月19日更新 追記/大船鉾・御神体神功皇后、16年ぶりのお祀り

6月27日大船鉾奉納囃子

7月31日平成女鉾清音会奉納囃子

※2010年6月13日更新 修正/2006~2009年の祇園祭 各神事・行事へのリンク

※2010年6月12日更新 修正/10日 高橋町社参、追記/14日 橋弁慶山・舁初め

※2010年6月11日更新

今年は、17日の山鉾巡行が土曜日ということで、例年にない人手が予想されますが、

一ヶ月間に様々な行事がありますので、ちょっと覗いてみてはいかがですか。

●祇園祭・主な行事の詳細日程●

★例年の祇園祭・行事詳細日程を掲示していますので、

2010年の特別スケジュールや行事がある場合は、異なることがあります。

詳細がわかった時点で、随時情報を更新して行きます。

★行事によっては、一般公開されていないものも含まれています。

<6・7月>

★大船鉾(新町通四条下ル四条町)が、今年の祇園祭宵山飾りで

御神体の神功皇后を16年ぶりにお祀りされます。

・6月27日 午後3時 大船鉾・奉納囃子 八坂神社

-------------------------------------------------------------------------------

・1~5日 吉符入 各山鉾町

・1~8日 夕刻~ 二階囃子 1 2 各鉾町・曳山町

・ 1日 午前10時 長刀鉾町御千度 八坂神社

・ 2日 午前10時 鬮取式 市役所議事堂

・ 午前11時半 山鉾町社参 八坂神社

・ 3日 午前10時 神面改め 船鉾町

・ 5日 午後 3時頃 稚児舞・披露(町会所二階) 1 2 長刀鉾町

・ 7日 午後 2時半 綾傘鉾稚児社参 八坂神社

・10日 午前10時 幣切(しできり) 長刀鉾町

※長刀鉾の町会所で、八坂神社の神職が神事に必要な御幣を作ります。

・ 午前10時 神事用水清祓 鴨川・宮川堤

※汲み取った水は、目疾地蔵(仲源寺/ 四条通縄手東入南側)に、夜まで置かれます。

・ 午前11時 高橋町社参 八坂神社

・ 午後 1時 神話「古事記」語り奉納 八坂神社・舞殿

・ 午後 4時半~9時 お迎提灯

(八坂神社~河原町四条~市役所/舞踊奉納~寺町~四条~八坂神社/舞踊奉納)

※この日から、八坂神社境内数百の提灯に火が入ります。

・ 午後 6時 神輿洗・奉告祭 八坂神社

(奉告祭の後、神輿三基を舞殿に据える)

・ 午後 8時 神輿洗 四条大橋

・ 午後 8時半 神輿飾り付け 八坂神社・舞殿

・10~12日 鉾建て (長刀鉾・凾谷鉾・鶏鉾・月鉾・菊水鉾)

・11~13日 鉾建て (放下鉾・舩鉾・岩戸山)

・12日 松取式 北・南観音山

・12日 午後 3時頃 鉾曳き初め 四条・室町通(長刀鉾・凾谷鉾・鶏鉾・月鉾・菊水鉾)

・ 長刀鉾・稚児舞お披露目(曳き初め) 長刀鉾町

・12~13日 山建て (北観音山・南観音山)

・12~14日 山建て (各町の舁山) 舁山各町

・13日 午前11時 長刀鉾・稚児社参(お位貰い) 八坂神社

※稚児は、重要文化財の大石鳥居を馬に乗ったままくぐり、南楼門の前で下乗する。

これは、「お位貰い」の前であるので、馬を降りて自分の足で昇殿する。

・ 午後 2時 久世駒形・稚児社参 二名 (南区上久世・綾戸国中神社より)

・ 午後 3時頃 鉾曳き初め 新町通(放下鉾・舩鉾・岩戸山・北観音山・南観音山)

・13~16日 祇園囃子 各山鉾町

・14日 橋弁慶山・舁初め 橋弁慶山町

・ 午後 2時 一里塚松飾式 1 2 松原中之町(松仲会)

・14~16日 夕刻 宵々々山、宵々山、宵山飾り 1 2 各山鉾町

・ 夕刻 屏風祭 各町旧家

・15日 聖護院役僧・山伏参詣 山伏山(山伏山町)

・ 午前 5時前 斎竹建(いみたけたて・注連縄が張られる竹) 四条麩屋町

・ 午前 7時前 御手洗井開き(24日に閉じられる) 手洗水町

・ 午前10時 生間(いかま)流式庖丁奉納 八坂神社

・ 午後 3時 伝統芸能奉納 八坂神社

・ 午後 3時 護摩焚き 役行者山(役行者町)

・ 午後 8時 宵宮祭(三基の神輿に神霊遷す) 八坂神社

※フラッシュによる撮影は厳禁です。

・16日 午前 9時 献茶祭・表千家家元 千宗左匠 八坂神社

・ 午前 9時 豊園社御真榊建て 洛央小学校前(旧豊園小)

※17日神幸列に供する御真榊です。

・ 午前 9時 大政所御旅所例祭 大政所町

・ 午後 5時半 鷺踊(さぎおどり)奉納 八坂神社・舞殿前

・ 午後 6時~10時 宵宮神賑奉納行事 祇園石段下

・ 午後 7時 石見神楽 八坂神社・能舞台

・ 午後11時 日和神楽(各鉾・曳山町⇔四条御旅所)

※長刀鉾町のみ、八坂神社まで行き、お囃子を奉納。

・ 午後11時頃 あばれ観音 南観音山(百足屋町)

・16~17日 弓矢町武具飾り 1 2 弓矢町(松原大和大路)

・17日 午前 9時~ 山鉾巡行

・ 鬮改め 四条堺町

・ 注連縄切り 四条麩屋町

・ 八坂神社遥拝 四条御旅所

・ 午後 4時 神幸祭 八坂神社

・ 午後 6時~ 神輿渡御出発式・神幸(石段下) 八坂神社~四条御旅所

宮本組神宝捧持列・久世稚児

※午後9時頃より御旅所に順次着輿 1 2 (24日まで駐輦)

・18~23日 午後7時~9時頃 各鉾町のお囃子奉納 四条御旅所

・20日 午後 3時 宣状授与式(24日花傘巡行の宣状) 八坂神社

・22日 午前10時 斎竹建(オハケは23日朝に建てる) 1 2 三条御供社

・23日 朝 オハケ建て 三条御供社

・ 午前 9時 煎茶献茶祭・献茶奉仕 泰山流崩場椿山家元 八坂神社

拝服席(常磐殿) 泰山流 崩場椿山家元

副席(常磐新殿) 皇風煎茶禮式 森下眞翠家元

・ 午後 2時 御供社修祓 三条御供社

・ 午後 4時 琵琶奉納 八坂神社・能舞台

・24日 午前10時 花傘巡行

(石段下~四条通~河原町通~御池通~寺町通~四条通~八坂神社/舞踊奉納)

・ 午後 0時頃 花傘巡行列到着後、舞踊等の奉納 八坂神社・舞殿

・ 午後 5時頃~ 神輿渡御(還幸) 久世稚児

(四条御旅所~神泉苑~三条御供社~八坂神社)

※午後9時~10時過ぎに順次本社へ還幸。

・ 午後 6時頃 御真榊御祭 泉正寺町

※還幸祭 宮本組神宝捧持列・中御座をお迎えする。

・ 午前 0時半頃 還幸祭(神霊を本社へ遷す) 八坂神社

※7月15日の宵宮祭と同じく、境内の照明を全て消して闇の中で行われます。

・25日 午後 1時 狂言奉納 八坂神社・能舞台

・28日 午前10時 神事用水清祓 鴨川・宮川堤

・ 午後 8時 神輿洗 四条大橋

・29日 午後 4時 神事済奉告祭 八坂神社

・31日 午前10時 疫神社夏越祭 八坂神社境内・疫神社

午後 3時 平成女鉾清音会 祇園囃子奉納 八坂神社舞殿

※祇園祭の神事・行事ではないですが、是非ご覧になって下さい。

※2010年7月16日更新 修正/15日 午前7時前 御手洗井開き 手洗水町

20日 午後3時 宣状授与式(24日花傘巡行の宣状)

追記/23日 煎茶献茶祭・献茶奉仕 泰山流崩場椿山家元

拝服席(常磐殿) 泰山流 崩場椿山家元

副席(常磐新殿) 皇風煎茶禮式 森下眞翠家元

※2010年6月19日更新 追記/大船鉾・御神体神功皇后、16年ぶりのお祀り

6月27日大船鉾奉納囃子

7月31日平成女鉾清音会奉納囃子

※2010年6月13日更新 修正/2006~2009年の祇園祭 各神事・行事へのリンク

※2010年6月12日更新 修正/10日 高橋町社参、追記/14日 橋弁慶山・舁初め

※2010年6月11日更新

supported by 京都ずんずん

Posted by だるまずんずん at

21:36

│Comments(0)

2010年06月03日

京都府下・屈指の大祭「暗夜の奇祭」

「暗夜の奇祭」とよばれる『県(あがた)祭』が、6月5日の深夜から6日の未明にかけて行われる。

当日は、宇治橋通り商店街や県通り周辺に午後10時頃まで、ずらりと露店が立ち並ぶ。

今年は、曜日が週末と重なるので、多くの人手が予想されるが、

京都府下でも屈指の大祭、是非一度見に行ってほしい。

明治維新前は、全裸で梵天を担いだといわれる。

現在でも深夜に沿道の灯火を全て消して暗闇の中を梵天渡御が行われる。

梵天を豪快に回す「ぶん回し」が見物。

★画像クリックして拡大!

◆京都新聞社・動画ライブラリ

2007年06月05日に行われた県祭の様子が見れる。

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/movie/player.php?id=20070605agata

当日は、宇治橋通り商店街や県通り周辺に午後10時頃まで、ずらりと露店が立ち並ぶ。

今年は、曜日が週末と重なるので、多くの人手が予想されるが、

京都府下でも屈指の大祭、是非一度見に行ってほしい。

明治維新前は、全裸で梵天を担いだといわれる。

現在でも深夜に沿道の灯火を全て消して暗闇の中を梵天渡御が行われる。

梵天を豪快に回す「ぶん回し」が見物。

★画像クリックして拡大!

◆京都新聞社・動画ライブラリ

2007年06月05日に行われた県祭の様子が見れる。

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/movie/player.php?id=20070605agata

Posted by だるまずんずん at

21:25

│Comments(1)